窓の結露対策でどの結露防止シートを選べば良いか、悩んでいませんか。最適な結露防止シート おすすめ品を探して結露防止スプレーや結露防止テープを試したり、すりガラス対応の製品を探しにホームセンターへ足を運んだりすることもあるでしょう。

窓の結露対策でどの結露防止シートを選べば良いか、悩んでいませんか。最適な結露防止シート おすすめ品を探して結露防止スプレーや結露防止テープを試したり、すりガラス対応の製品を探しにホームセンターへ足を運んだりすることもあるでしょう。

結露防止シート ニトリ 口コミを参考にしつつも、100均効果は本当にあるのか、効果なしと言われる理由が気になりますよね。特に、シートがカビる問題や、張りっぱなしで良いのかという疑問は尽きません。

この記事では、窓にプチプチを貼るような代用アイデアから、ウタマロクリーナーを使った裏ワザ、さらにはポータブル冷蔵庫への応用まで、あなたの悩みを解決するための情報を網羅的に解説します。

記事のポイント

- シート・スプレー・テープそれぞれの特徴と選び方

- ニトリや100均など人気ストアの商品比較

- 「効果なし」「カビる」といった悩みの原因と対策

- プチプチや洗剤を使った代用アイデアと注意点

目次

- 1 【結露防止シートおすすめ】失敗しない選び方と比較

- 2 【結露防止シートおすすめ】効果的な使い方と疑問解消

【結露防止シートおすすめ】失敗しない選び方と比較

- 選び方の基準①:シート・スプレー・テープの違いと比較

- 選び方の基準②:窓の種類で選ぶ

- 【徹底検証】100均商品の効果は?

- 【王道の人気】ニトリの結露防止シートと口コミ

- 【高コスパ】カインズなどホームセンターの商品を比較

- おしゃれ・かわいいデザイン性の高いシート3選

選び方の基準①:シート・スプレー・テープの違いと比較

結露対策グッズを選ぶ最初のステップは、シート、スプレー、テープという3つの主要なタイプの特徴を深く理解することです。目的や結露の程度によって最適な選択肢は大きく異なりますので、それぞれのメリットとデメリットを多角的に把握することが、後悔しない商品選びの鍵となります。

まず、断熱シートは「結露の発生自体を抑制する」のが主な目的です。冬場、部屋の熱の約6割は窓から逃げていくと言われていますが(出典:環境省「家庭でできる地球温暖化対策」)、断熱シートはこの熱の移動を妨げます。

窓ガラスに空気の層を作ることで、外の冷気が室内に伝わるのを防ぎ、室内外の温度差を小さくするのです。これにより、結露の根本原因にアプローチできるのが最大のメリットと言えるでしょう。特にプチプチ(気泡緩衝材)タイプは空気層が厚く、高い断熱効果が期待できます。

次に、結露防止スプレーは「発生した水滴の形状を変える」ことで対策するアイテムです。主成分である界面活性剤が水の表面張力を低下させ、水滴がガラスに玉のように付着するのを防ぎます。

薄い水の膜となって広がるため蒸発しやすくなり、結果として結露が目立ちにくくなる仕組みです。シートを貼ることが難しい凹凸のあるガラスや、手軽に対策を始めたい場合に特に重宝します。

最後に、吸水テープは「発生してしまった結露水を吸収する」という、いわば受け皿の役割を担います。窓の下部に貼り、断熱シートやスプレーだけでは防ぎきれずに垂れてくる水滴を物理的にキャッチすることで、サッシや床、カーテンが濡れてカビや腐食が広がるのを防ぎます。

結露が非常に激しい窓には特に有効な対策と言えるでしょう。

タイプ別特徴のまとめ

以下の表で、それぞれの特徴をより詳しく比較検討してみましょう。ご自身の状況に最も合ったタイプを見極めるための参考にしてください。

| タイプ | 主な目的 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 断熱シート | 結露の発生抑制 | 断熱性が高く、冷暖房効率を高める省エネ効果も期待できる。結露の根本原因にアプローチできる。 | 見た目が悪くなることがある。熱割れのリスクがあるガラスには使用できない。貼り付けに手間がかかる。 |

| 結露防止スプレー | 水滴の付着防止・蒸発促進 | 手軽で凹凸ガラスにも使用可能。掃除と同時にできる製品もあり、準備が簡単。 | 効果の持続期間が比較的短い(約2週間〜1ヶ月)。根本的な解決にはならず、あくまで対症療法。 |

| 吸水テープ | 結露水の吸収 | 垂れてくる水滴を確実にキャッチし、二次被害(カビや腐食)を防ぐ。デザインも豊富で貼り付けが簡単。 | 結露の発生自体は防げない。定期的な交換や乾燥が必要で、放置するとテープ自体がカビることがある。 |

選び方の基準②:窓の種類で選ぶ

結露防止シートを選ぶ際には、自宅の窓ガラスの種類を事前に確認することが不可欠です。なぜなら、ガラスの種類によってはシートを貼ることで「熱割れ」という現象を引き起こし、ガラスが予期せず破損する危険性があるからです。

これは、シートによってガラスの温度が部分的に上昇し、その熱膨張にガラスが耐えきれなくなることで発生します。

特に注意が必要なのは、網入りガラスや複層ガラス(ペアガラス)です。網入りガラスは、内部の金属ワイヤーが熱で膨張し、ガラスとの膨張率の違いから割れを引き起こすことがあります。

また、複層ガラスは2枚のガラスの間に空気層がある特殊な構造のため、シートを貼ると熱がこもりやすく、同様に熱割れのリスクが高まります。多くの製品パッケージには「網入りガラス不可」といった注意書きがあるので、購入前に必ず確認してください。

熱割れのリスクがあるガラスの種類

- 網入りガラス

- 複層ガラス(ペアガラス)

- Low-E複層ガラス

- 真空ガラス

これらのガラスに結露対策を施す場合は、メーカーが対応を明記している製品を選ぶか、より安全な外貼りタイプ、またはガラス自体に影響を与えにくい結露防止スプレーや吸水テープといった対策を選択しましょう。

また、すりガラスや型板ガラスのような表面に凹凸のある窓も注意が必要です。通常の水貼りタイプや静電気吸着タイプでは、シートがガラス面にうまく密着せず、空気や水分が入り込んでしまい、すぐに剥がれてしまう可能性があります。

このような窓には、「凹凸ガラス用」と明記された粘着力の強いタイプを選ぶか、凹凸の程度によってはスプレータイプの使用を検討するのが良いでしょう。

一方で、ごく一般的な透明な一枚板のガラス(フロートガラス)であれば、市販されているほとんどの結露防止シートを使用することが可能です。シートの性能を最大限に活かし、安全に使用するためにも、自宅の窓の種類を正しく把握しておくことが、失敗しないための第一歩となります。

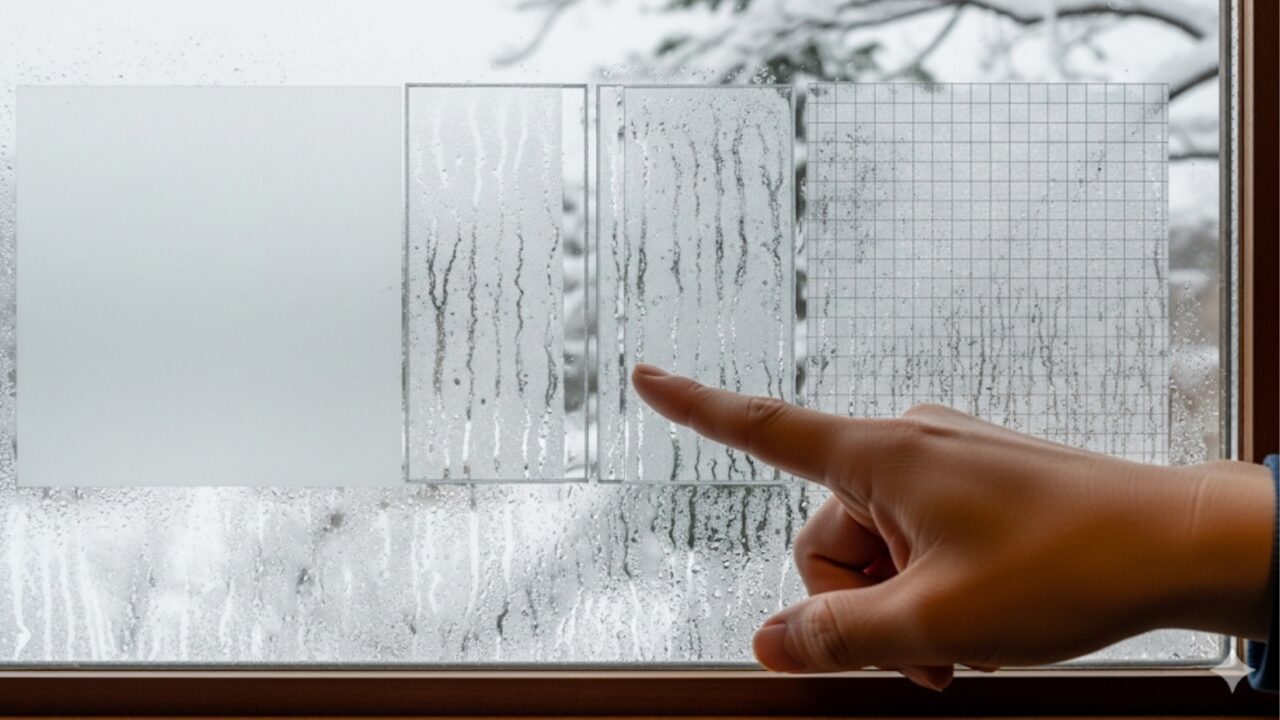

【徹底検証】100均商品の効果は?

結露対策はワンシーズンで使い切ることも多く、なるべく費用を抑えたいと考える方も多いでしょう。そこで気になるのが、ダイソーやセリアといった100円ショップで手に入る商品の実際の効果です。

結論から言うと、100均の結露対策グッズは「使い方と組み合わせ、そして目的を限定すれば、十分に効果を発揮する」と言えます。

例えば、セリアで販売されている「結露取りワイパー」は、発生してしまった結露を物理的に除去し、内蔵タンクに溜めることができる非常に便利なアイテムです。また、「貼ってはがせる結露吸水テープ」も、窓から垂れる不快な水滴をしっかりとキャッチしてくれます。

断熱効果を狙うプチプチ(気泡緩衝材)シートも100均で入手可能です。ある検証によれば、ダイソーで販売されているプチプチは空気を挟んだ三層品であり、窓に貼る際の気密性を高めやすいという情報があります。

ただし、100均のシートはサイズが90cm×45cmなど比較的小さい場合も多く、大きな窓を全面的に覆うには複数枚購入し、隙間なく貼り合わせる工夫が必要になるでしょう。

100均アイテム活用のポイント

100均グッズの真価は、複数のアイテムを組み合わせることで発揮されます。例えば、「サッシの最下部に吸水テープを貼り、窓ガラス全体には断熱シートを貼る」といった合わせ技です。ただし、冬本番になると人気商品は品薄になりやすいため、シーズンが始まる少し前にチェックしておくことをおすすめします。

しかし、その効果にはやはり限界もあります。ある検証では、100均で市販されている結露防止クリーナー(スプレータイプ)は、何もしない状態よりは改善が見られたものの、劇的な変化はなく「気休め程度」という評価でした。同様に、車内用の曇り止めシートも効果は限定的だったとの報告があります。

したがって、100均の商品は、「深刻な結露を完全にゼロにする」というよりは、「軽度な結露を手軽に、そして低コストで軽減する」ための第一歩として非常に有効な選択肢です。まずは試しに対策を始めてみたいという方にとっては、満足度の高い結果をもたらしてくれるでしょう。

【王道の人気】ニトリの結露防止シートと口コミ

手頃な価格で質の良いインテリアや生活雑貨が揃うニトリも、結露防止シート選びで外せない選択肢の一つです。ニトリの製品は、誰でも使いやすい工夫がされており、機能性と使いやすさのバランスが取れていると評判を集めています。

例えば、「そのまま貼れる断熱・結露抑制 窓シート」は、粘着剤や水を使わずに貼れる特殊な全面吸着加工が施されており、準備の手間がかからない手軽さが大きな魅力です。フィルムと空気層を組み合わせた3層構造になっており、結露対策だけでなく断熱効果も高く、暖房効率の向上も期待できます。

また、定番の「遮熱・断熱 窓フィルム」は、水で貼るタイプのため貼り直しがしやすく、初めて作業する方でも気泡が入りにくく、きれいに仕上げやすいと評価されています。

ある詳細な検証レビューでは、特に夏場の遮熱性が優秀で、冬場の結露対策としても十分な効果が確認されたとのことです。このようにオールシーズンで活躍できる点も、ニトリ製品の強みと言えます。

実際に商品を使用した方の口コミを見ると、「貼り直しができるので失敗なくきれいに貼れた」「毎年悩んでいた結露がかなり減った」といった肯定的な意見が多く見られます。

一方で、「フィルムを貼ったら部屋が少し暗くなった」という声もあるため、部屋の明るさを特に重視する方は、購入前に透明度を確認すると良いでしょう。

ニトリの製品の多くは、UVカット機能が付いているのも嬉しいポイントです。紫外線を90%以上カットする製品もあり、大切な家具や床、書籍などが日焼けしてしまうのを防いでくれます。

さらに、吸水テープやパネルタイプの断熱材など、シート以外の結露対策グッズも豊富に揃っているため、複数の対策を組み合わせて総合的に結露に立ち向かいたい場合にも非常に便利です。

確かな品質と誰にでも扱いやすい使いやすさを求めるなら、ニトリの商品は非常に有力な候補となるでしょう。ぜひ一度、公式サイトや店舗で、ご自宅の窓に合ったサイズや機能の製品を探してみてください。

【高コスパ】カインズなどホームセンターの商品を比較

カインズをはじめとするホームセンターも、結露対策グッズを探す上での宝庫と言えます。ホームセンターの最大の魅力は、プライベートブランド(PB)商品が実現する高いコストパフォーマンスと、DIYニーズにも応える専門的で幅広い品揃えにあります。

例えば、カインズの「水貼り断熱シート」は、2巻パックで提供されるなど、非常にリーズナブルな価格設定でありながら、空気層がしっかりと熱の移動を防ぎ、結露抑制効果が期待できるとされています。無地でシンプルなデザインのため、どんなインテリアの邪魔にもなりにくい点も、多くの方に選ばれる理由の一つです。

もちろん、ホームセンターでは、結露対策グッズの専門メーカーであるニトムズのような有名ブランドの製品も幅広く取り扱っています。

ある実使用レビューでは、ホームセンターで購入したニトムズの「窓ガラス断熱シート水貼り」や「サッシ枠断熱テープ」を実際に使用したところ、毎朝びしょびしょだった窓の結露がほとんど見られなくなったと高く評価されていました。

ホームセンターで結露対策グッズを選ぶメリット

- 豊富な品揃え: 有名メーカーの定番品から、価格を抑えた高コスパなPB商品まで、選択肢が非常に広い。

- 専門的なアイテム: 窓に立てかけるだけの断熱ボードや、本格的な二重窓を自作できる簡易内窓キットなど、より専門的な対策グッズも見つかる。

- 実物を確認できる: シートの厚みや柄の質感、透明度などを、購入前に自分の目で直接見て触って確認できる。

また、窓に貼るシートだけでなく、サッシの結露をピンポイントで防ぐ「結露吸水テープ」や、床への水垂れを防ぎ冷気を遮断する「断熱ボード」など、特定の悩みに応じた対策グッズが見つかるのもホームセンターならではの強みです。

どの商品を選べば良いか迷った際には、商品知識の豊富な店員さんに相談できるのも心強い点と言えるでしょう。コストを抑えつつ、ご自宅の状況に合った最適な対策を見つけたい方は、ぜひ一度お近くのホームセンターに足を運んでみることをお勧めします。

おしゃれ・かわいいデザイン性の高いシート3選

結露対策はしたいけれど、いかにも「対策しています」というような実用一辺倒の見た目になるのは避けたい、という方も多いのではないでしょうか。ご安心ください。最近では、機能性はもちろんのこと、インテリアの一部としても楽しめるデザイン性の高い結露防止シートが数多く登場しています。

部屋の雰囲気を損なわないどころか、むしろ積極的におしゃれに演出してくれるアイテムを選べば、少し憂鬱な冬の結露対策も、窓辺を彩る楽しいイベントに変わるかもしれません。

1. ステンドグラス調フィルム

窓から差し込む光が当たるとキラキラと虹色に輝き、部屋の中に美しい彩りを加えてくれるのがステンドグラス調のシートです。

幾何学模様や花柄、モザイクタイル風などデザインも非常に豊富で、外からの視線を効果的に遮る目隠し効果も高いため、リビングやプライベートな空間のプライバシー保護にも最適です。水だけで貼れる静電気吸着タイプが多く、接着剤を使わないため賃貸住宅でも手軽に窓のイメージチェンジを楽しむことができます。

2. キャラクター・北欧風デザイン

子ども部屋や、ナチュラルで温かみのある雰囲気のインテリアには、かわいいキャラクターが描かれたシートや、人気の北欧風デザインがおすすめです。

例えば、世界中で愛される「リサとガスパール」やディズニーキャラクターがデザインされた吸水テープなども販売されており、窓辺に楽しい物語を生み出してくれます。殺風景になりがちな冬の窓辺を、明るく心温まる空間に変えてくれるでしょう。

3. レース柄・すりガラス調シート

あまり主張しすぎず、さりげなく窓辺を飾りたいという方には、上品なレース柄やすりガラス調のシートがぴったりです。適度な目隠し効果がありながらも、部屋が暗くなりにくい透明度の高い製品が多いのが特徴です。

どんなインテリアスタイルにも自然に馴染みやすく、上品で清潔感のある雰囲気を演出できます。例えば、アールの「マドピタシート」シリーズには、美しいレース柄でありながら、三層構造でしっかりと断熱効果を備えた製品もあります。

デザイン性の高いシートを選ぶ際も、基本的な機能性のチェックは忘れずに行いましょう。UVカット機能の有無や断熱効果のレベル、自宅の窓ガラスの種類に対応しているかなどを事前に確認し、デザインと機能の両方を満たす、あなただけの一枚を見つけてください。

【結露防止シートおすすめ】効果的な使い方と疑問解消

- 「効果なし」と言われる理由と正しい使い方

- 「カビる」のを防ぐメンテナンスと貼り替え時期

- シーズンオフは?張りっぱなしのメリット・デメリット

- 代用品になる?窓のプチプチ活用アイデア

- ポータブル冷蔵庫への応用と注意点

- あなたに合う結露防止シート おすすめの選び方まとめ

「効果なし」と言われる理由と正しい使い方

「高い期待を込めて結露防止シートを貼ったのに、まったく効果がなかった」という残念な声を聞くことがあります。しかし、多くの場合、これは製品自体の性能が低いというよりは、「選び方」や「使い方」、あるいは「結露の状況」が原因であることがほとんどです。

効果が感じられない最も一般的な理由として、「結露のレベルに対してシートの性能が合っていない」というミスマッチが挙げられます。例えば、毎朝サッシや床が濡れるほど激しい結露が発生している窓に、主に目隠し目的の薄いフィルムタイプの断熱シートを貼っても、深刻な温度差を十分に緩和できず、効果は限定的です。

このような場合は、結露の発生を抑える「断熱」から、発生した結露を処理する「吸水」へと目的を切り替え、「吸水テープ」を併用するか、より厚みのあるプチプチタイプの断熱シートを選ぶ必要があります。

次に、「貼り方が不適切でシートと窓の間に隙間ができている」ことも大きな原因です。シートと窓ガラスの間にわずかでも隙間が残っていると、そこから室内の湿った空気が入り込み、冷たいガラス面で結露してしまいます。

これは「内部結露」と呼ばれ、シートの外側は濡れていなくても、内側がびしょびしょになっている状態です。特に、気密性が効果の鍵となる断熱シートでは、窓全体を隙間なく、そして密着させて覆うことが性能を最大限に引き出すための絶対条件となります。

効果を100%実感するための正しい使い方

- 事前準備を徹底する: 貼る前に、窓ガラスの汚れやホコリ、油分をきれいに拭き取ることが極めて重要です。ガラスに汚れが残っていると、シートの密着性が著しく悪くなり、剥がれやすくなるだけでなく、カビの栄養源にもなります。

- 隙間なくぴったりと貼る: 窓の寸法を正確に測り、シートを少し大きめにカットします。そして、貼り付けた後に定規などをあてながらカッターで余分な部分を切り取ることで、隙間なくきれいに仕上げることができます。

- 水貼りタイプは水を惜しまずたっぷり使う: 水の量が少ないと、シートがうまく滑らず位置調整が難しくなる上、気泡も抜けにくくなります。シートと窓の両方がビチャビチャになるくらい、たっぷりと霧吹きで水をかけるのが成功のコツです。

また、窓ガラスにシートを貼るだけでは、熱伝導率の高いアルミサッシ部分の結露は防げません。サッシの結露がひどい場合は、サッシ専用の断熱テープや吸水テープを必ず併用しましょう。

これらの理由を正しく理解し、適切な知識を持って対策を行うことが、がっかりな結果を避けるために最も重要です。詳しくは、製品の取扱説明書をよくお読みください。(参照:ニトムズ公式サイト「decolfa」貼り方ガイド)

「カビる」のを防ぐメンテナンスと貼り替え時期

結露防止シートを貼ったことで、かえって黒カビが発生してしまったという、本末転倒なトラブルも少なくありません。これは、シートが結露水を吸収したまま長時間湿った状態が続いたり、シートと窓の間に湿気が滞留したりすることで、カビにとって絶好の繁殖環境が生まれてしまうためです。

カビの発生を防ぎ、シートを衛生的に使い続けるためには、適切なメンテナンスと交換時期の見極めが不可欠です。

メンテナンスの基本は「乾燥」と「換気」、そして「清掃」

吸水タイプのシートやテープは、吸収した水分を自然に蒸発させる機能がありますが、連日結露の量が多いと乾燥が追いつきません。シートが常に湿っている状態は非常に危険です。

カビの発生を抑制する最も基本的な対策は、定期的に窓を開けて換気を行い、室内の湿気を外に逃がしてシートを強制的に乾燥させることです。寒い時期でも、1日に数回、短時間でも良いので空気の入れ替えを習慣づけましょう。

また、室内のホコリや汚れはカビの栄養源になります。シートの表面を定期的に固く絞った布で拭き掃除することもカビ予防に繋がります。洗って繰り返し使えるタイプの商品は、定期的に洗浄することでより清潔な状態を保つことが可能です。

「防カビ剤配合」でも油断は禁物です

「防カビ剤配合」と記載のある商品も多く販売されていますが、これはあくまでカビの繁殖を「抑制する」効果を期待するものであり、発生を完全に防ぐものではありません。この機能を過信せず、換気や清掃といった基本的なメンテナンスは必ず行うようにしてください。

貼り替え時期の重要なサイン

結露防止シートは消耗品であり、永久にその効果が持続するわけではありません。製品によって推奨される使用期間は異なりますが、一般的な貼り替えの目安を覚えておきましょう。

- ワンシーズン(約半年)が基本: 多くの断熱シートや吸水テープは、この期間を目安に交換することが推奨されています。

- 1年以上は要注意: 長期間貼りっぱなしにしていると、粘着剤が太陽光や熱で劣化し、窓ガラスに固着して非常に剥がしにくくなることがあります。

- 劣化のサインを見逃さない: シートが黄ばんできたり、硬化してきたり、破れたり、吸水力が明らかに落ちてきたりしたら、それは交換のサインです。

特に、シートの裏側や窓との間に黒や緑の斑点を見つけたら、それは紛れもなくカビ発生のサインです。カビの胞子はアレルギーや喘息の原因となる可能性も指摘されており、健康への影響も考えられるため、ただちにシートを剥がして交換し、カビ取り剤などで窓を徹底的にきれいに掃除しましょう。

シーズンオフは?張りっぱなしのメリット・デメリット

冬が終わり、結露の季節が過ぎると「貼ったシートはいったいどうすればいいの?」という疑問が湧いてきます。そのまま張りっぱなしにしておくのか、それともきれいに剥がすべきか、それぞれのメリットとデメリットを正しく理解して、ご自身のライフスタイルに合った判断をしましょう。

張りっぱなしにしておくことのメリット

最大のメリットは、何と言っても貼り替える手間がかからないことです。また、「オールシーズン対応」を謳う製品であれば、夏場にも嬉しい効果が期待できます。

- 断熱・遮熱効果: 夏は強い日差しによる室温の上昇を抑え、外からの熱気を遮断することで、冷房効率を高める効果があります。

- UVカット効果: 一年を通して有害な紫外線をカットし、大切な家具や床、書籍などの色あせや劣化を防ぎます。

- 目隠し効果とデザイン性: デザイン性のあるシートであれば、一年中インテリアの一部として楽しむことができ、プライバシー保護にも繋がります。

張りっぱなしのデメリットと重大な注意点

一方で、長期間張りっぱなしにすることには無視できないデメリットも伴います。最も注意すべきなのが、太陽の紫外線や熱による粘着剤の劣化です。

メーカーが推奨する使用期間(多くは半年〜1年)を超えて貼り続けると、粘着剤が窓ガラスに焼き付くように固着し、剥がす際にのり残りが発生しやすくなります。

この劣化したフィルムや粘着剤をきれいに剥がす作業は非常に大変で、時間も労力もかかり、場合によっては専門の業者に依頼する必要が出てくることもあるため、十分な注意が必要です。

また、シートと窓の間に微細なホコリや汚れが溜まっても掃除がしにくく、不衛生になる可能性も考えられます。特に吸水テープなどは、湿気を含んだまま梅雨や夏を迎えると、カビの新たな原因になりかねません。

私であれば、製品に「オールシーズン対応」や「耐用年数5年」などと明記されていない限り、シーズンが終わったら一度剥がして窓をきれいに掃除することをおすすめします。

特に水貼りタイプは比較的簡単に剥がせるものが多いので、次のシーズンに新しいものと気持ちよく交換するのが、衛生的にも、後の手間を考えても安心です。

結論として、高耐久性を謳う高性能なフィルムタイプであれば張りっぱなしも選択肢に入りますが、一般的な吸水テープや安価な断熱シートは、衛生面と劣化のリスクを考慮し、ワンシーズンで交換するのが最も賢明な使い方と言えるでしょう。

代用品になる?窓のプチプチ活用アイデア

「高価な結露防止シートを買う前に、まずは家にあるもので手軽に効果を試してみたい」と考える方も少なくないでしょう。その代表的な代用品が、荷物の梱包材としておなじみのプチプチ(気泡緩衝材)です。

結論から言うと、プチプチは結露防止に一定の効果が期待できます。その理由は、市販の断熱タイプの結露防止シートと全く同じ原理に基づいているからです。

プチプチの無数の気泡一つひとつが「空気の層」となり、これが強力な断熱材として機能します。窓ガラスを介した熱の移動を効果的に妨げることで、窓ガラス自体が外気でキンキンに冷えにくくなり、室内との温度差が小さくなるため、結露の発生を根本から抑制できるのです。

ある専門家による検証では、様々な結露防止対策グッズの中で、このプチプチタイプの断熱シートが最も費用対効果が高く、効果的だったという結果も報告されています。

プチプチを窓に貼る方法と成功のコツ

- 貼る面を間違えない: 空気の層を効果的に作り、ガラス面に密着させるため、凹凸のある面(プチプチ側)を窓ガラスに向けて貼るのが正解です。

- 貼り方の工夫: きれいな窓であれば、霧吹きで水を吹きかけるだけで貼り付く場合があります。剥がれやすい場合は両面テープを使いますが、直接ガラスに貼ると跡が残るため、先にガラス側に剥がしやすいマスキングテープなどを貼り、その上に両面テープを貼るのがおすすめです。

- 素材を選ぶ: 100円ショップでも手に入りますが、できれば空気をビニールで挟んだ「三層構造」のものが、より断熱性が高く、貼り付け面もフラットで扱いやすいためおすすめです。

ただし、プチプチを代用する際には、いくつかのデメリットも理解しておく必要があります。最大のデメリットは、やはりその見た目です。窓からの景色が完全に見えなくなり、部屋が暗くなってしまうほか、「いかにも対策しています」という生活感が出てしまうのは否めません。

また、素材自体に防カビ加工などは施されていないため、湿気が多いとカビが発生する可能性もあります。定期的な交換や清掃は欠かせません。

手軽さと高い効果は非常に魅力的ですが、見た目やインテリアとの調和を重視する方にとっては、やはりデザイン性も考慮された市販の結露防止シートの方が、総合的な満足度は高いでしょう。

ポータブル冷蔵庫への応用と注意点

当サイトのメインテーマであるポータブル冷蔵庫も、特に夏場の車中泊やキャンプなど、使い方によっては結露に悩まされることがあります。外気温と庫内の温度差が大きくなる状況や、飲み物を取り出すために頻繁に扉を開閉する際に、庫内に水滴が発生しやすくなります。

では、窓用の結露防止シートを、このポータブル冷蔵庫の結露対策に応用することはできるのでしょうか。

結論として、「吸水テープ」タイプの製品は、ポータブル冷蔵庫の結露対策として非常に有効な場合があります。ポータブル冷蔵庫の庫内は、冷気の吹き出し口や冷却板の周辺に結露が発生し、それが溶けて庫内の底に水が溜まることがよくあります。

この溜まった水が、野菜やパッケージが紙の食品を濡らしてしまうのを防ぐために、庫内の底や壁の下部に吸水テープを貼っておくのです。

ポータブル冷蔵庫に吸水テープを使うメリット

- 発生した結露を素早く吸収し、食品が水浸しになるのを防いでくれる。

- ハサミで自由にカットできるため、様々なサイズの小さな庫内にもぴったり合わせて貼ることが可能。

- 防カビ加工が施された製品を選べば、庫内を衛生的に保つ上でも安心できる。

一方で、窓に貼るような大きな「断熱シート(プチプチなど)」を庫内に貼ることは、基本的にはおすすめできません。ただでさえ限られている庫内の容積を圧迫してしまううえ、冷気の循環を妨げ、かえって冷却効率を下げてしまう可能性があるからです。

ポータブル冷蔵庫の結露対策の基本は、窓の対策と同様に「不要な水分の持ち込み」と「急激な温度変化」を避けることです。温かいものをそのまま入れない、扉の開閉は素早く最小限にする、といった基本的な使い方を心がけることが最も重要です。

その上で、補助的な対策として吸水テープを活用することで、より快適にポータブル冷蔵庫を使いこなすことができるでしょう。

「結露」以外も重要!ポータブル冷蔵庫選びで後悔しないために

ポータブル冷蔵庫の結露対策として「吸水テープ」の応用をご紹介しました。ですが、ポータブル冷蔵庫選びで後悔しないためには、「結露」以外にもっと重要なチェックポイントが多数存在します。

例えば、「容量(L)」の数字だけを信じると「2Lペットボトルが縦に入らない!」といった失敗をすることや、ポータブル電源のバッテリー持ちが30%以上も変わる「接続方法の鉄則(DC接続)」があることはご存知ですか?

当サイトの「完全ガイド記事」では、そうした「賢い使い方」のテクニックから、あなたの用途に最適な「冷却方式」や「容量」の選び方まで、全知識を徹底解説しています。

→ 『ポータブル冷蔵庫の賢い選び方【完全ガイド】』で、選び方の全知識をおさらいする

あなたに合う結露防止シート おすすめの選び方まとめ

- 最適な結露防止シートは目的や窓の種類によって異なる

- 結露の発生自体を防ぎたいなら断熱シートタイプが基本

- 発生した水滴を処理したいなら吸水テープタイプが有効

- 手軽さを求めるならスプレータイプも選択肢の一つ

- 網入りガラスや凹凸ガラスは対応製品を慎重に選ぶ

- ニトリの製品は機能と使いやすさのバランスが良い

- 100均グッズは複数の組み合わせでコストを抑えつつ対策可能

- ホームセンターでは高コスパなPB商品も見つかる

- 効果がないと感じる原因は貼り方や製品の選択ミスが多い

- シートを貼る前の窓掃除は効果を左右する重要な工程

- 吸水タイプは定期的な換気と乾燥でカビの発生を防ぐ

- 多くのシートはワンシーズンでの交換が推奨される

- 梱包用のプチプチは断熱シートの代用品として効果が高い

- ウタマロクリーナーなど中性洗剤も結露防止に活用できる

- ポータブル冷蔵庫の結露には吸水テープの応用が有効