発電機を選ぼうとしたとき、「発電機は交流と直流どっちを選べばいいの?」と疑問に思ったことはありませんか。そもそも電気の交流と直流の違いが分からず、直流発電機と交流発電機の違いについても詳しく知らないと、直流と交流のどちらがよいのか判断するのは難しいですよね。

災害による停電への備えや、趣味のアウトドア活動で使う大切な電源だからこそ、基本的な知識をしっかり理解し、ご自身の使い方に最適な一台を選びたいものです。

そこでこの記事では、発電機の購入で迷っているあなたのために、交流と直流の根本的な違いから、それぞれの発電機の仕組み、メリット・デメリット、そして具体的な用途別の選び方まで、専門的な内容を誰にでも分かるように徹底解説します。

この記事を最後までお読みいただければ、数ある選択肢の中から、あなたにぴったりの一台を自信を持って選べるようになるでしょう。

記事のポイント

- 交流(AC)と直流(DC)の基本的な違い

- 交流・直流それぞれの発電機の仕組みと特徴

- 利用シーンに合わせた最適な発電機の選び方

- インバーター発電機がなぜおすすめなのか

目次

発電機は交流と直流どっち?基本の仕組みと違い

- そもそも交流(AC)と直流(DC)の電気って何が違うの?

- 交流発電機の仕組みをわかりやすく解説

- 直流発電機の仕組みと基本原理

- 交流発電機を選ぶメリット|なぜ主流なの?

- 交流発電機のデメリットと注意点

- 直流発電機を選ぶメリットと主な用途

- 直流発電機のデメリットとは?

そもそも交流(AC)と直流(DC)の電気って何が違うの?

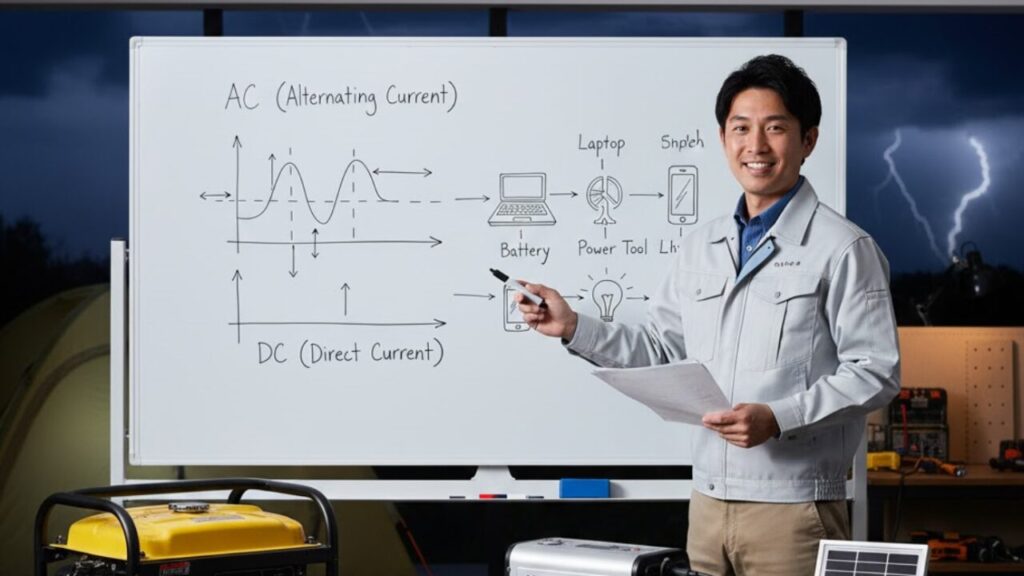

発電機を選ぶ上で最初のステップは、電気の基本である「交流(AC)」と「直流(DC)」の違いを深く理解することです。この二つの電気の性質を決定づける最も大きな違いは、「電気の流れる向きと電圧が時間とともに変化するかどうか」という点にあります。

まず、直流(DC:Direct Current)は、電気が常に同じ方向に、一定の電圧で流れ続ける方式です。よく水の流れに例えられ、まるでホースから出る水のように、向きも勢いも変わらずにまっすぐ流れていくイメージです。

私たちの身近なもので言えば、乾電池やスマートフォンのバッテリー、そして近年普及が進む太陽光パネルで発電される電気がこれにあたります。電圧が常に安定しているという特性から、パソコンやテレビといった精密な電子機器の内部回路では、必ずこの直流の電気が使われています。

一方、交流(AC:Alternating Current)は、電気の流れる向きと電圧が、波のように周期的にプラスとマイナスで絶えず入れ替わる方式を指します。家庭の壁にあるコンセントに供給されている電気がまさにこの交流です。

日本では、地域によって1秒間に50回(50Hz)または60回(60Hz)という猛スピードで向きが反転を繰り返しています。この波のある流れが、交流の最大の特徴です。

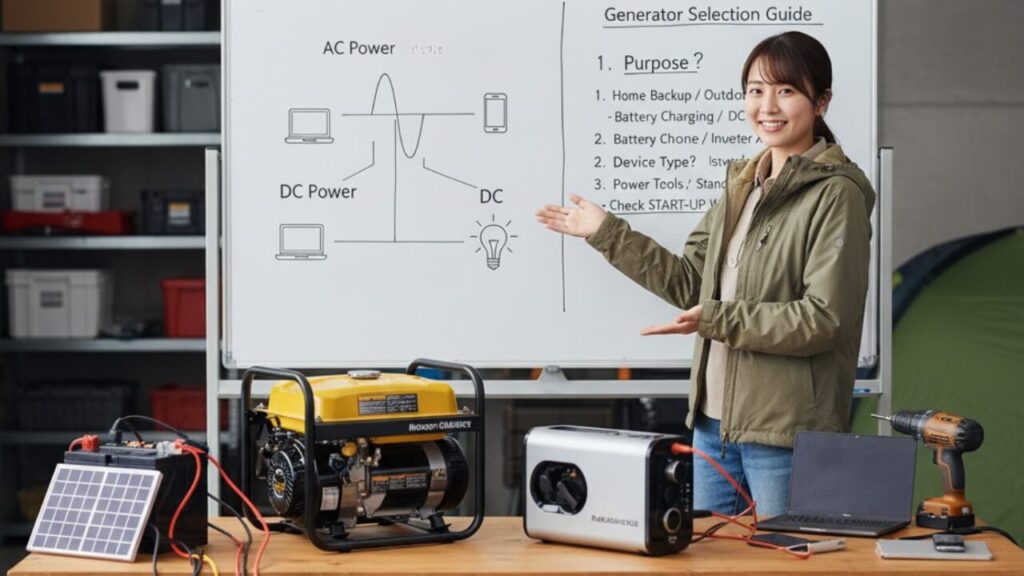

【図解イメージ】交流と直流の流れ方

- 直流(DC):一直線の流れ。乾電池、モバイルバッテリー、自動車のバッテリー、太陽電池など。

- 交流(AC):波のような流れ。家庭用の壁コンセント、発電所から送られてくる電気全般。

このように、電気には性質が全く異なる2つの種類があり、それぞれの長所と短所を活かして社会の隅々で使い分けられています。この基本的な違いを把握することが、後々の発電機選びにおいて非常に重要な知識となるのです。

交流発電機の仕組みをわかりやすく解説

現在、私たちの生活を支える電気の大部分を生み出しているのが、交流発電機です。その基本的な仕組みは、1831年に科学者マイケル・ファラデーが発見した「電磁誘導」という物理現象に基づいています。これは「磁界が変化すると、その周りの導線に電気が流れる」という原理です。

ポータブル発電機も大規模な発電所も、この原理は同じです。具体的には、コイル(導線を巻いたもの)を固定しておき、その中心で磁石をエンジンの力で回転させます。磁石が回転すると、コイルの周りの磁界(磁石の力)が刻一刻と変化し、その変化を打ち消そうとする力が働いてコイルに電気が流れるのです。

このとき、回転する磁石のN極とS極が交互にコイルの近くを通過するため、発生する電気の流れる向きも周期的にプラス・マイナスと入れ替わり、自然と「交流」の電気が生まれます。

大規模な発電所では、水力、火力、原子力などの巨大なエネルギーでタービンを回し、その回転力で発電機内部の強力な電磁石を高速回転させて、膨大な量の交流電力を極めて効率的に作り出しています。この方法は、構造が比較的シンプルでありながら、安定して大量の電気を作れるため、世界の電力供給システムの根幹を成しているのです。

つまり、ポータブル発電機は「小さな発電所」のようなものですね。ガソリンやガスでエンジンを動かし、その力で内部の磁石を回して電気を作り出している、とイメージすると分かりやすいです。

直流発電機の仕組みと基本原理

直流発電機も、電気を生み出す根本原理は交流発電機と同じ「電磁誘導」です。しかし、決定的に違うのは、発生した交流の電気を、機械的に直流へと変換するための特別な装置を持っている点にあります。

直流発電機の基本的な構造は、磁石の間でコイルを回転させる、というものです。コイルがくるくると回転すると、その内部には向きが周期的に入れ替わる「交流」の電気が発生します。ここまでは、交流発電機と全く同じプロセスです。

ここからが直流発電機の最大の特徴であり、「整流子(せいりゅうし)」と「ブラシ」という二つの重要な部品が登場します。整流子は、回転するコイルの末端に取り付けられたリング状の部品で、半回転ごとに分割されています。

そしてブラシは、その整流子に常に接触して、外部に電気を取り出すための固定された接点です。コイルが半回転して電気の向きが逆転する瞬間に、整流子の切れ目がブラシを通過することで、外部に取り出される電気のプラスとマイナスが巧みに入れ替わります。

この ingenious な仕組みによって、コイル内部では交流が発生していても、最終的に外部へ出力される電気の向きは常に一定に保たれ、直流の電力を得ることができるのです。

ちょっと豆知識:現代の自動車の発電機「オルタネーター」

現在の自動車に搭載されている発電機(オルタネーター)は、実は交流発電機の一種です。発電した三相交流を「ダイオード」という、電流を一方通行にする性質を持つ半導体素子で整流(直流に変換)し、バッテリーを充電しています。

機械的な整流子とブラシを使う旧来の直流発電機とは仕組みが異なりますが、交流を直流に変換して出力するという点では、広義の直流発電システムと言えるでしょう。

交流発電機を選ぶメリット|なぜ主流なの?

交流発電機が世界の電力供給システムの主流となっているのには、いくつかの明確で強力なメリットがあります。その中でも特に重要なのが、「電圧の変換しやすさ」と、それに伴う「送電効率の良さ」です。

電圧を自由自在に、そして簡単に変えられる

交流の最大の利点は、トランス(変圧器)という非常にシンプルな電磁誘導を利用した装置で、電圧をいとも簡単に上げたり下げたりできる点にあります。

発電所で作られた電気は、送電ロスを最小限に抑えるために数十万ボルトという超高電圧に変えられて送電網に乗り、都市や家庭の近くにある変電所で段階的に電圧を下げられ、最終的に私たちが安全に使える100Vや200Vとして届けられます。この電圧変換の容易さが、交流が電力インフラとして圧倒的に普及した最大の理由です。

構造がシンプルで耐久性が高く、メンテナンスが容易

前述の通り、直流発電機には不可欠な整流子やブラシといった、摩耗を避けられない機械的な接触部品が、基本的な交流発電機にはありません。部品点数が少なく構造がシンプルなため、故障のリスクが低く、耐久性にも優れています。

これにより、メンテナンスの手間やコストを抑えつつ、長期間にわたって安定した運用が可能となります。

社会のインフラとして広く利用できる汎用性

家庭で使われるほぼ全ての電化製品から、街の明かり、工場の大型機械に至るまで、世の中の電気機器は交流電源で動くことを前提に設計されています。そのため、交流発電機は非常に汎用性が高く、様々なシーンで直接的に利用できるという大きなメリットがあります。

交流発電機のデメリットと注意点

多くのメリットを持つ交流発電機ですが、万能というわけではなく、もちろんデメリットや使用上の注意点も存在します。特に個人がポータブル発電機を選ぶ際に知っておくべきなのは、「電力品質」と「周波数」の問題です。

従来型のスタンダードな交流発電機から出力される電気は、その波形が家庭用コンセントから供給される綺麗な正弦波(サイン波)とは異なり、若干の乱れ(歪み)が生じることがあります。

照明や、モーターで動く単純な電動工具などであればほとんど問題ありませんが、マイコンや精密な電子回路を内蔵したパソコン、スマートフォン、近年の家電製品などを接続すると、誤作動を起こしたり、最悪の場合は故障に至ったりする原因となる可能性があります。

【要注意】日本の電力周波数(Hz)の違い

前述の通り、日本では静岡県の富士川と新潟県の糸魚川あたりを境にして、東側は50Hz、西側は60Hzと、電力会社から供給される電気の周波数が異なります。これは、明治時代に東京と大阪でそれぞれドイツ製(50Hz)とアメリカ製(60Hz)の発電機を導入した歴史的経緯によるものです。

周波数に対応していない機器を使用すると、性能が著しく低下したり、異常な発熱や故障を引き起こしたりすることがあります。インバーターを搭載していない発電機を選ぶ際は、ご自身が使用する地域や電気機器の対応周波数を必ず確認する必要があります。(出典:中部電力|電気の周波数は、なぜ東と西で違うの?)

また、コイルやコンデンサを含む電気機器を接続した場合、実際に仕事として消費される有効電力とは別に、電源と機器の間を行き来するだけで仕事をしない「無効電力」が発生し、見かけ上の電力効率が低下することがあります。

直流発電機を選ぶメリットと主な用途

直流発電機は、交流発電機ほど一般的ではありませんが、そのユニークな特性を活かせる特定の専門分野で、今なお重要な役割を担っています。最大のメリットは、「電圧が常に安定していること」と「バッテリーとの抜群の親和性」です。

安定した電圧は精密機器や特定用途に最適

直流は電圧が常に一定で変動がないため、非常に安定したクリーンな電力を供給できます。このブレのない電力は、繊細な電圧制御が求められる研究用の電子機器や、わずかな電力の揺らぎも許されない通信設備、データセンターのサーバーなどで重宝されています。

また、電気めっきやアルミの精錬といった、特定の化学反応を安定して起こす必要がある産業用途にも不可欠です。

バッテリーへの直接充電という大きな強み

私たちが使う充電池やバッテリーは、すべて直流で電気を蓄える仕組みになっています。そのため、直流発電機はバッテリーへ直接、かつ効率的に充電することができます。

交流から直流へ変換する際に生じる電力ロスがないため、太陽光発電や風力発電など、発電した電気を一度バッテリーに貯めてから利用するシステムと非常に相性が良いと言えます。

直流が活躍する主な用途

- 各種バッテリーの充電(自動車、船舶、フォークリフトなど)

- 太陽光発電や風力発電システムとの連携

- データセンターや通信基地局のバックアップ電源

- 非常用照明や防災無線などの防災設備

- 電気めっき、電気分解などの工業・化学用途

直流発電機のデメリットとは?

直流発電機には独自のメリットがある一方で、現代社会において電力供給の主流になり得なかった、いくつかの大きなデメリットが存在します。それが「効率の低さ」「メンテナンスの煩雑さ」「送電の難しさ」です。

機械的な接触による避けられないエネルギーロス

直流発電機の心臓部であり、その存在理由でもある「整流子」と「ブラシ」は、常に物理的に接触しながら高速で回転しているため、摩擦によって熱が発生し、貴重なエネルギーが失われてしまいます。この構造的な問題により、交流発電機に比べてエネルギー変換効率が本質的に低くなる傾向があります。

定期的なメンテナンスが不可欠でコストもかかる

前述の通り、ブラシはカーボンなどで作られた摩耗する消耗品です。そのため、安定した性能を維持するためには定期的な点検と交換が必要不可欠となり、メンテナンスの手間と部品コストがかかります。

特に連続運転するような設備では、この点がメンテナンスフリーに近い交流発電機と比べて大きなデメリットとなります。

電圧変換が難しく、長距離送電に不向き

直流は、交流のようにトランスを使って簡単に電圧を変えることができません。直流の電圧を変換するには、「DC-DCコンバータ」といった、半導体を使った複雑で高価な電子回路が必要になります。

このため、発電所で発電した電気を高電圧にして効率よく長距離を送電するという、現代の電力システムの根幹をなす手法が使えず、電力インフラとしては普及しませんでした。

発電機は交流と直流どっち?用途に合う選び方とは

- 【一覧表】交流・直流発電機の違いを項目別に徹底比較

- 家庭用やアウトドアで使うならどっち?

- 業務用やDIYなどパワフルな用途ならどっち?

- インバーター発電機という第三の選択肢

- 発電機は交流と直流どっち?結論は使い方で選ぶ

【一覧表】交流・直流発電機の違いを項目別に徹底比較

ここまで解説してきた交流発電機と直流発電機の特性、メリット・デメリットを、ひと目で比較検討できるよう一覧表にまとめました。この表を見れば、それぞれの発電機がどのような性質を持っているのか、そしてどちらがご自身の目的に合っているかのヒントが見えてくるはずです。

| 項目 | 交流発電機 | 直流発電機 |

|---|---|---|

| 電力供給形式 | 交流(AC) (向きと電圧が周期的に変化) |

直流(DC) (向きと電圧が一定) |

| メリット | ・電圧変換が容易 ・長距離送電の効率が良い ・構造がシンプルで頑丈 |

・電圧が安定している ・バッテリーへ直接充電可能 ・電子機器との相性が良い |

| デメリット | ・電力品質が不安定な場合がある ・そのままでは精密機器に使えない ・周波数(50/60Hz)の制約がある |

・エネルギー効率が低い ・ブラシの摩耗で定期メンテナンスが必要 ・電圧変換や長距離送電が困難 |

| 主な用途 | 家庭用電源、産業用、大規模電力供給 | バッテリー充電、太陽光発電、特定の電子機器 |

| メンテナンス | 比較的容易 | 整流子・ブラシの点検・交換が必要 |

この表から明確に分かるように、どちらか一方が絶対的に優れているというわけではありません。大規模で汎用的な電力供給には交流が、特定の精密な用途やバッテリー関連の用途には直流が、それぞれその特性を活かして適材適所で活躍しているのです。

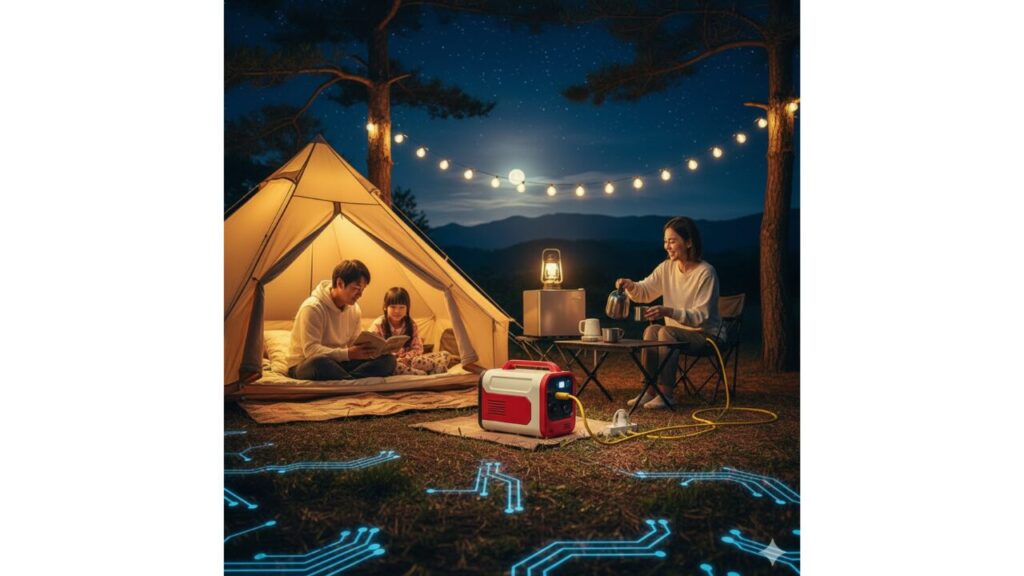

家庭用やアウトドアで使うならどっち?

それでは、本題である「私たちが個人的に使う発電機」について考えていきましょう。災害への備えとして家庭に常備したり、キャンプやイベントなどのアウトドアレジャーで使ったりする場合には、どちらを選べば良いのでしょうか。

この問いに対する答えは明確です。ほとんどすべてのケースで「交流」を出力する発電機が適しています。

その理由は非常にシンプルで、私たちが普段の生活で使いたいと思っている家電製品――冷蔵庫、テレビ、照明、電気ポット、スマートフォンの充電器など――のほとんどが、家庭用の交流100Vコンセントで動くように作られているからです。

ただし、ここで一つ、非常に重要な注意点があります。それは、ただの交流ではなく「質の良い、安定した交流」を出力できる発電機を選ぶということです。前述の通り、従来型の発電機が生成する交流は波形が乱れていることがあり、これが精密な電子回路を持つ現代の家電製品に悪影響を与えかねません。

特に、スマートフォンやノートパソコン、そして近年普及しているポータブル電源といった機器は、電力品質の悪さによって致命的なダメージを受ける可能性があります。

そこで現代のスタンダードとなっているのが、後ほど詳しく解説する「インバーター発電機」です。このタイプの発電機であれば、家庭用コンセントと同等か、それ以上の高品質な電気を安定して供給できるため、どのような家電製品でも安心して使用することができますよ。

業務用やDIYなどパワフルな用途ならどっち?

工事現場でのプロユースや、本格的なDIYで電動工具などのパワフルな機器を長時間使いたい場合はどうでしょうか。この場合も、基本的には「交流発電機」が第一の選択肢となります。

電動ドリルや電動丸ノコ、コンプレッサーといったモーターを搭載した機器は、動き始めの瞬間に「起動電力」と呼ばれる、定格消費電力の数倍にもなる非常に大きな電力を必要とします。

そのため、使用したい工具の消費電力(W)だけでなく、この起動電力も十分にカバーできる、定格出力に余裕のある発電機を選ぶことが絶対に必要です。

主な電気機器の起動電力の目安

使用する機器の起動電力は、発電機選びで最も重要な要素の一つです。以下は一般的な目安ですが、正確な数値は必ず機器の取扱説明書で確認してください。

| 電気機器 | 消費電力(目安) | 起動電力(目安) |

|---|---|---|

| ノートパソコン | 50W | 50W |

| 液晶テレビ | 200W | 200W |

| 電動ドリル | 600W | 900W |

| 家庭用冷蔵庫 | 200W | 1000W |

| エアコン | 800W | 1500W |

| 水中ポンプ | 500W | 2000W |

(参考:Honda|発電機 使う機器から選ぶ)

これらのパワフルな用途では、必ずしも電力の波形が綺麗である必要はないケースも多いため、比較的安価で構造が頑丈な「スタンダード発電機(サイクロコンバーター式など)」が、コストパフォーマンスの面で優れた選択肢となることがあります。

インバーター発電機という第三の選択肢

これまで交流と直流という二つの大きな枠組みで解説してきましたが、現代のポータブル発電機の市場における主流は、この二つの概念を超越し、両方の「いいとこ取り」を実現した「インバーター発電機」です。

インバーター発電機は、一度エンジンで発電した電気(波形の乱れた交流)を、内部の高度な電子回路で、まずノイズのない安定した「直流」に変換します。

そして、そのクリーンな直流を元にして、インバーターという電子回路を使い、家庭用コンセントと全く同じ、波形の整った非常に高品質な「交流」を改めて作り出すという、非常に高度で洗練された仕組みを持っています。

これは、いわば「電気の浄水器」のようなもので、一度原石である電気を磨き上げ、完璧な形の電気として出力する技術です。

インバーター発電機の圧倒的なメリット

- 高品質な電力供給:波形が綺麗な正弦波であるため、パソコンやスマートフォン、医療機器などの精密機器にも安心して使用できます。

- 小型・軽量化の実現:高効率な多極オルタネーターの採用により、エンジンと発電部分を一体化でき、従来型に比べて大幅にコンパクトで軽量です。

- 優れた静音性:使用する電力に応じてエンジン回転数を自動で最適に制御する「エコノミーコントロール」機能を搭載したモデルが多く、特に軽負荷時の運転音が非常に静かです。

- 卓越した燃費性能:エコノミーコントロールにより、エンジンの無駄な高回転を抑えるため、燃料消費を大幅に削減し、長時間の連続運転を可能にします。

唯一のデメリットは価格

高性能な電子回路を搭載している分、同程度の出力を持つスタンダードな発電機に比べて価格が高くなる傾向があります。

しかし、その利便性、安全性、そして静粛性といった多くのメリットを考えれば、特に家庭での防災用や、多くの人が集まるレジャーシーンで使う場合には、価格差以上の価値がある最も賢明な選択肢と言えるでしょう。

メモ

- 発電機は一酸化炭素中毒の危険があるため、屋内では絶対に使用しないこと。

- 燃料(ガソリンなど)の取り扱いや保管は、火気の近くを避け、安全な場所で行うこと。

- 定期的なメンテナンスの重要性。

発電機は交流と直流どっち?結論は使い方で選ぶ

この記事では、発電機選びの基本となる交流と直流の違いから、それぞれの仕組み、メリット・デメリット、そして現代の主流であるインバーター発電機の特徴まで、幅広く詳しく解説しました。最後に、あなたが最適な一台を選ぶための重要なポイントを、もう一度おさらいしましょう。

- 電気には、常に一定方向に流れる「直流(DC)」と、周期的に向きが変わる「交流(AC)」の2種類がある

- 私たちの身の回りでは、直流はバッテリーなどに、交流は家庭用コンセントで使われている

- 発電機選びの結論は「どちらか一方が優れているわけではなく、あなたの使い方によって最適な一台は変わる」ということ

- まず最初に「いつ、どこで、何に使いたいのか」という具体的な用途を明確にすることが最も重要

- 家庭用やアウトドアで様々な家電製品を使いたいなら、高品質な「交流」を出力する発電機が必須の選択肢となる

- 特にスマートフォンやパソコンなどの精密機器を接続する可能性がある場合は、安全のために「インバーター発電機」を選ぶのが最も確実

- インバーター発電機は、電気の品質が高く、小型・軽量で、運転音が静かという大きなメリットを持つ現代の主流

- 業務用やDIYでモーターを搭載した電動工具を主に使うなら、高出力で比較的安価なスタンダード交流発電機がコストパフォーマンスに優れる

- 使用する電気機器の「消費電力」と、特にモーター類は数倍にもなる「起動電力」を必ず確認し、出力に十分な余裕を持った発電機を選ぶこと

- インバーター式以外の交流発電機を選ぶ場合は、使用地域の「周波数(50Hz/60Hz)」に適合しているかを確認する必要がある

- インバーター発電機の多くは周波数の切り替えが可能で、日本全国どこでも安心して使用できる

- 直流発電機の主な役割は、バッテリーへの効率的な充電や、特定の産業・研究用途での安定した電力供給にある

- もしあなたが防災目的やレジャーで使う一台を探しているなら、インバーター発電機を選んでおけば、ほぼ全てのニーズをカバーできる万能な選択肢と言える